撤縣設(shè)市政策在被中央叫停近二十年后,近年來又現(xiàn)重啟。據(jù)民政部數(shù)據(jù),自2015年以來,全國共出現(xiàn)31個撤縣設(shè)市案例,僅2018年一年就出現(xiàn)了13例。這一政策的重啟與2014年公布的《新型城鎮(zhèn)化規(guī)劃:2014-2020》目標(biāo)相一致,該規(guī)劃指出,到2020年我國的城鎮(zhèn)化率要達(dá)到60%,努力實現(xiàn)一億左右的農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)移人口和其他常住人口在城鎮(zhèn)落戶。此外,包括十八大報告在內(nèi)的一系列重要政策文件明確指出“對具備行政區(qū)劃條件的縣可有序改市”。

城鎮(zhèn)化率和城市人口的提升與城市數(shù)量密切相關(guān)。一個有效的城市體系依賴于大中小城市的協(xié)調(diào)發(fā)展。自1997年撤縣設(shè)市政策封凍之后,有大量的縣或鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)歷了快速的工業(yè)化和人口集聚,需要在地方行政體制上有所變革,以適應(yīng)新形勢下對政府公共服務(wù)更高的要求。站在政策的轉(zhuǎn)折點上,我們有必要梳理和回顧過去我國實施撤縣設(shè)市的經(jīng)驗和教訓(xùn)。

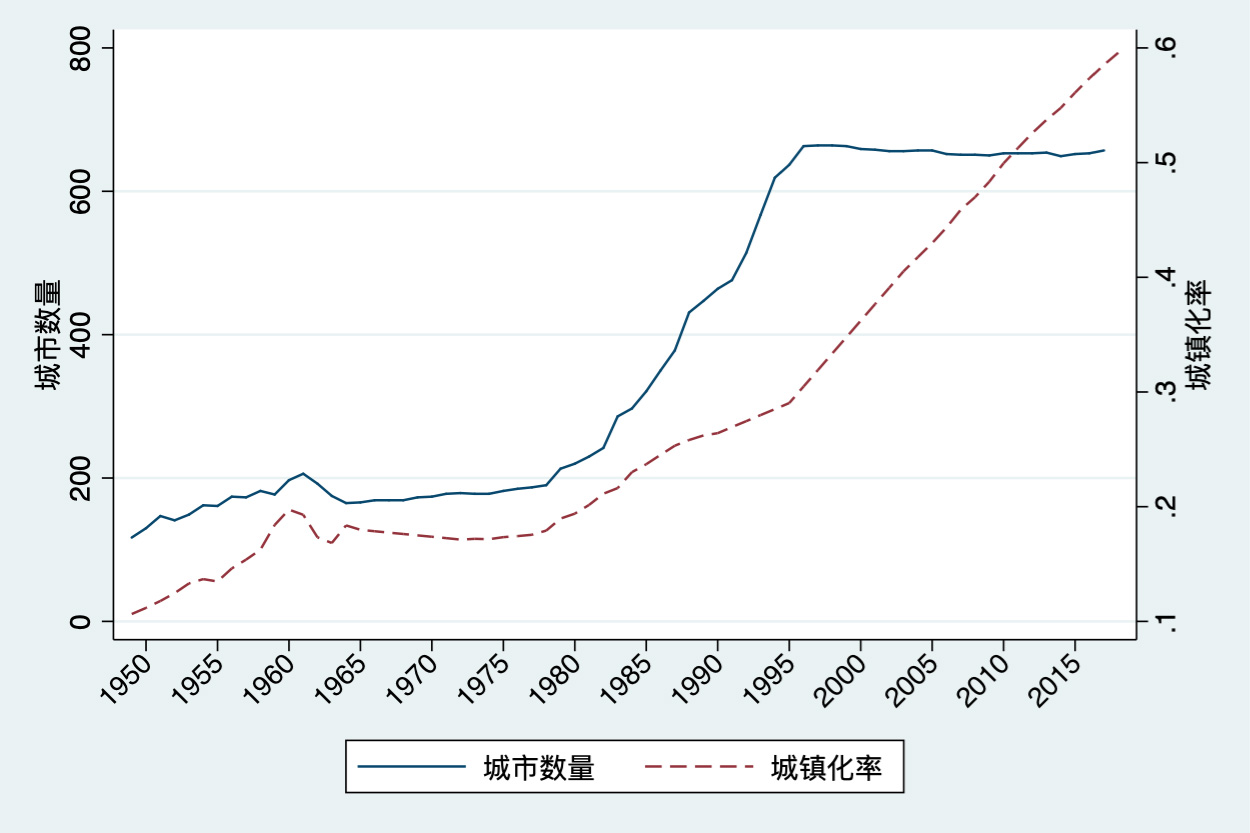

圖1 新中國以來城市數(shù)量與城鎮(zhèn)化率變化情況 數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計局

撤縣設(shè)市 VS 撤縣設(shè)區(qū)

應(yīng)對城市人口的不斷擴張,無外乎兩種路徑,一是創(chuàng)造新的城市,二是擴大已有城市規(guī)模。改革開放伊始,為了避免大城市病的蔓延,加之鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)的蓬勃發(fā)展,我國采取了以小城市為主導(dǎo)并限制大城市規(guī)模的城市發(fā)展戰(zhàn)略,撤縣設(shè)市是這一時期的重要政策。通過撤縣設(shè)市設(shè)立的縣級市規(guī)模相對較小,以2000年為例,縣級市常住城鎮(zhèn)人口的平均規(guī)模為24.0萬,遠(yuǎn)低于地級市市轄區(qū)94.1萬的水平。然而,撤縣設(shè)市政策面臨諸多問題。首先,有學(xué)者認(rèn)為撤縣設(shè)市造成了假性城市化和被動城市化問題——許多通過撤縣設(shè)市成立的縣級市仍包含了大量農(nóng)村地區(qū),其非農(nóng)產(chǎn)業(yè)比例與縣域經(jīng)濟接近,造成“城不像城、鄉(xiāng)不像鄉(xiāng)”的現(xiàn)象。其次,撤縣設(shè)市政策的標(biāo)準(zhǔn)制定和執(zhí)行過程也受到質(zhì)疑,中西部一些欠缺發(fā)展?jié)摿Φ目h也獲得縣級市的建制,而許多發(fā)展稟賦和潛力更好的縣甚至鎮(zhèn),由于無法取得城市建制限制了當(dāng)?shù)氐慕?jīng)濟發(fā)展。此外,通過撤縣設(shè)市設(shè)立的城市規(guī)模相對較小,可能難以形成集聚經(jīng)濟。鑒于以上問題,撤縣設(shè)市被認(rèn)為是一項失敗的城市化政策,國務(wù)院在1997年基本中止了這一政策,并凍結(jié)了多達(dá)500例的撤縣設(shè)市申請。

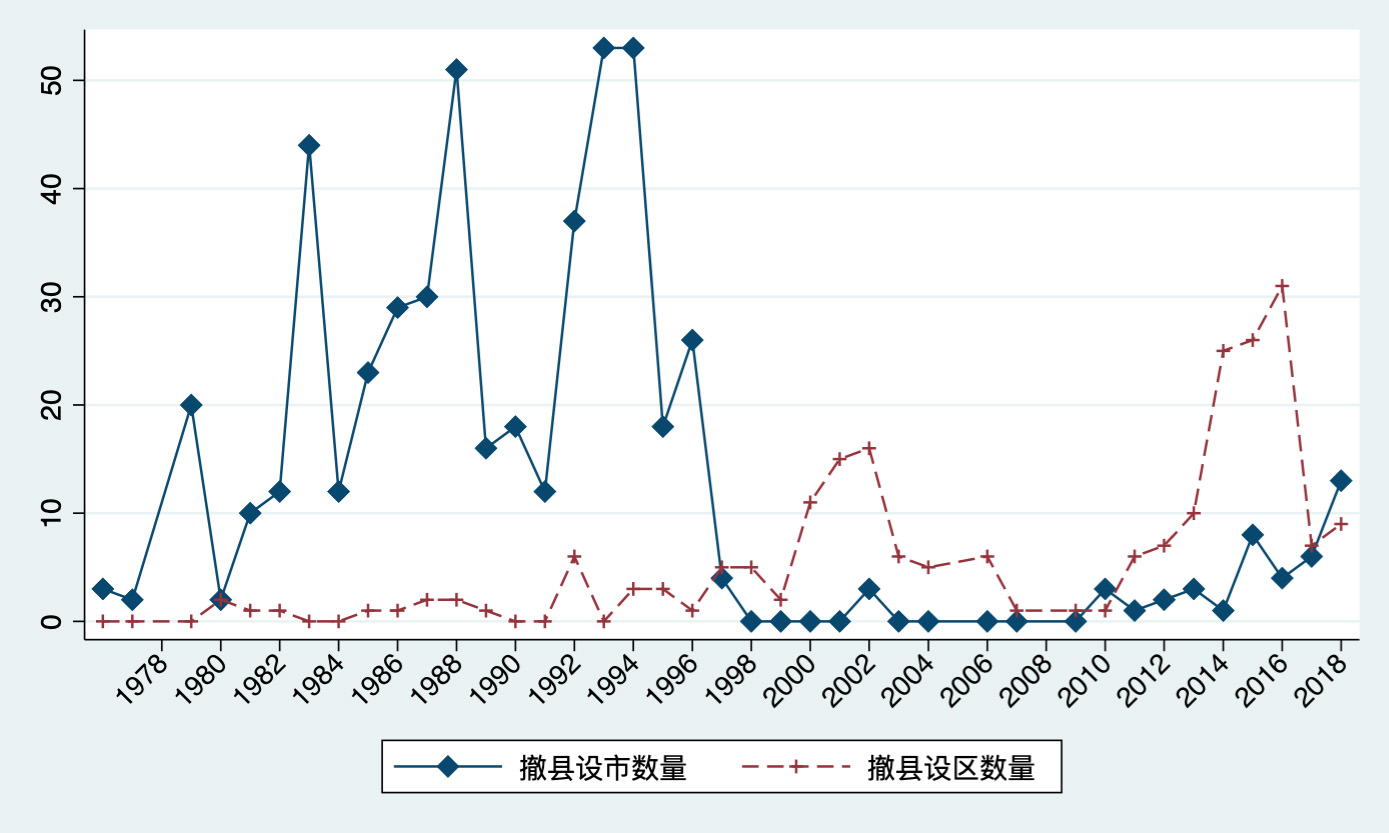

中央的城市發(fā)展戰(zhàn)略在這一時期也有所調(diào)整,對大城市工作和戶籍的限制開始放松。在此之后,撤縣設(shè)區(qū)政策開始接棒,并在2000-2004年以及2011年至今出現(xiàn)了兩次高潮。不同于縣改市,撤縣設(shè)區(qū)實現(xiàn)了已有城市的快速空間擴張,有利于大城市集聚經(jīng)濟的形成。一些研究也發(fā)現(xiàn)了撤縣設(shè)區(qū)在促進人口城市化和經(jīng)濟增長上的積極作用。從圖1可以看出,我國城鎮(zhèn)化率的增長速度自上世紀(jì)九十年代末有所上升。圖2展示了1978年以來撤縣設(shè)市和撤縣設(shè)區(qū)的數(shù)量變化。

圖2 1978年以來撤縣設(shè)市與撤縣設(shè)區(qū)數(shù)量 數(shù)據(jù)來源:國家民政部

切塊設(shè)市 VS 整縣設(shè)市

改革開放以前,我國主要采取切塊設(shè)市的模式,即在某一縣級行政區(qū)內(nèi)人口高度聚集的區(qū)域單獨分離出來設(shè)立縣級市。雖然這一模式與城市的本質(zhì)含義(人口的高度聚集)相符,但在中國的情境下可能存在如下一些問題:首先,增加了一個縣級行政單位,造成政府規(guī)模增加,這與當(dāng)時中央精簡政府機構(gòu)的精神相違背;其次,城市的空間范圍往往是不斷擴張的,但行政區(qū)劃一旦形成就難以突破;第三,由于喪失大量的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)和收入來源,往往遭到被切塊縣的強烈反對。因此,在改革開放以后,我國主要采取了整縣設(shè)市的模式。正如前文所述,這一模式導(dǎo)致城市包含了大量的農(nóng)村區(qū)域,造成城市和鄉(xiāng)村的邊界模糊。

自上而下 VS 自下而上

世界范圍內(nèi)存在兩種重要的設(shè)立新城市的模式,一種是以美國為代表的自下而上、自發(fā)形成的城市建制(municipal incorporation);另一種則是自上而下、行政主導(dǎo)的模式,如我國的撤縣設(shè)市。

在多數(shù)市場經(jīng)濟國家,城市建制是當(dāng)?shù)鼐用襁_(dá)到一定規(guī)模后實行自治的一種形式。以美國為例,在決定本地是否獲得城市建制過程中,當(dāng)?shù)孛癖姲l(fā)揮著主導(dǎo)性的作用。上級政府(州政府或議會)為城市建制設(shè)定一定的標(biāo)準(zhǔn),包括人口、面積、到已有建制市的距離等。以美國北卡羅來納州為例,一個地區(qū)要獲得建制需達(dá)到以下條件:超過15%的當(dāng)?shù)鼐用窈炇鸬恼堅笗╬etition)、常住居民超過100人、人口密度(常住和流動人口)達(dá)到250人/平方英里、40%以上的土地用于住宅、商業(yè)、工業(yè)等非農(nóng)用途等。滿足上述條件后,該地區(qū)便可向由州議會組成的城市建制聯(lián)合委員會(The Joint Legislative Commission on Municipal Incorporations)提出建市申請。由于上級政府制定的設(shè)市標(biāo)準(zhǔn)并不嚴(yán)苛,當(dāng)?shù)孛癖娫谶@一過程中有很大的自主權(quán)。

相較而言,中國的設(shè)市模式具有明顯的行政主導(dǎo)特征——由地方政府申請設(shè)市,中央政府決定是否批準(zhǔn),而當(dāng)?shù)鼐用裨谶@一過程中發(fā)揮的作用很小。這個過程存在著典型的委托-代理問題。中央政府作為委托人,通過選擇某些縣改制為縣級市,并賦予它們更多的經(jīng)濟資源(包括經(jīng)濟管理權(quán)限、稅收、土地等),來實現(xiàn)推動城市化和經(jīng)濟發(fā)展的最終目標(biāo)。但由于存在著信息不對稱、激勵不相容等問題,我國行政主導(dǎo)式的撤縣設(shè)市能否實現(xiàn)預(yù)期目標(biāo),有待研究檢驗。

縣級市的特權(quán)

由縣至縣級市的轉(zhuǎn)換究竟帶來了哪些變化?雖然在行政級別上縣級市和縣屬同級,但縣政府的職能重點在鄉(xiāng)村發(fā)展,而縣級市的職能重點是城市建設(shè),在此意義上,撤縣設(shè)市是一次由鄉(xiāng)到城的身份轉(zhuǎn)換。除了名字上的差異,對于當(dāng)?shù)亟?jīng)濟發(fā)展而言,該政策所帶來的行政權(quán)力和經(jīng)濟資源的下放更具意義。具體而言,縣級市相較于縣具有以下優(yōu)勢:

首先,縣級市政府的職權(quán)范圍比縣政府更大,許多縣級市擁有相當(dāng)于“副地級市”的審批權(quán),而且縣級市的市委書記更可能成為地級市的市委常委。縣改市后,機構(gòu)設(shè)置會有更高的靈活性,尤其體現(xiàn)在城市規(guī)劃、城市建設(shè)、城市環(huán)境保護等方面。

其次,相比于縣,縣級市往往擁有更多的土地審批權(quán)和建設(shè)用地指標(biāo),并能夠從土地出讓收入中保留更高的份額。除此之外,縣級市在其他方面也有一定的優(yōu)勢,如縣級市的城市維護建設(shè)稅適用稅率比縣高出兩到五個百分點,帶來更多的財政周轉(zhuǎn)資金;而在招商引資上,縣級市的形象往往比縣更好。

撤縣設(shè)市與經(jīng)濟增長:歷史經(jīng)驗

1997年中央叫停撤縣設(shè)市與該政策實施過程中出現(xiàn)的諸多問題息息相關(guān)。然而,撤縣設(shè)市究竟有沒有實現(xiàn)促進區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展和人口城市化的目標(biāo),是一個需要研究檢驗的問題。尤其在新型城鎮(zhèn)化背景下,撤縣設(shè)市政策重啟,許多經(jīng)濟發(fā)達(dá)的縣蓄勢待發(fā),希望通過撤縣設(shè)市提高經(jīng)濟社會管理權(quán)限,這更需要我們認(rèn)真總結(jié)過去的經(jīng)驗和教訓(xùn),為未來的政策設(shè)計提供事實基礎(chǔ)。

評估撤縣設(shè)市政策效果面臨的最大問題在于數(shù)據(jù)可得性。政策重啟前最后一批縣改市發(fā)生在1997年,而1997年之前我國缺乏縣一級GDP的統(tǒng)計指標(biāo)。此外,基層經(jīng)濟統(tǒng)計數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性也受到很多人的質(zhì)疑。筆者在《經(jīng)濟學(xué)(季刊)》雜志發(fā)表的一篇文章《經(jīng)濟分權(quán)與中小城市發(fā)展:基于撤縣設(shè)市的政策效果分析》(2018年第16卷第1期)嘗試采用美國國家海洋和大氣管理局(NOAA)發(fā)布的1992-2012年全球夜間燈光數(shù)據(jù)來反映縣域的經(jīng)濟發(fā)展程度。該數(shù)據(jù)記錄了各地區(qū)晚上8:30到10:00的燈光亮度,并排除了自然火光、短暫性的光線和其他背景噪音等,以保證記錄的數(shù)據(jù)代表了人造燈光的亮度。燈光亮度值的取值范圍是0-63,數(shù)值越大,亮度越高,表示該地的經(jīng)濟活動越為繁榮。自燈光數(shù)據(jù)發(fā)布以來,國際上許多研究者探討了燈光亮度與當(dāng)?shù)亟?jīng)濟發(fā)展程度(GDP)之間的關(guān)系,認(rèn)為燈光亮度是客觀反映經(jīng)濟活動的替代指標(biāo),并在實證研究中使用燈光亮度作為地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展程度的代理變量。夜間燈光數(shù)據(jù)在數(shù)據(jù)真實性、完整性和統(tǒng)計口徑一致性等方面都優(yōu)于傳統(tǒng)的統(tǒng)計數(shù)據(jù)。

圖3 1992-1997年實施撤縣設(shè)市的區(qū)域分布

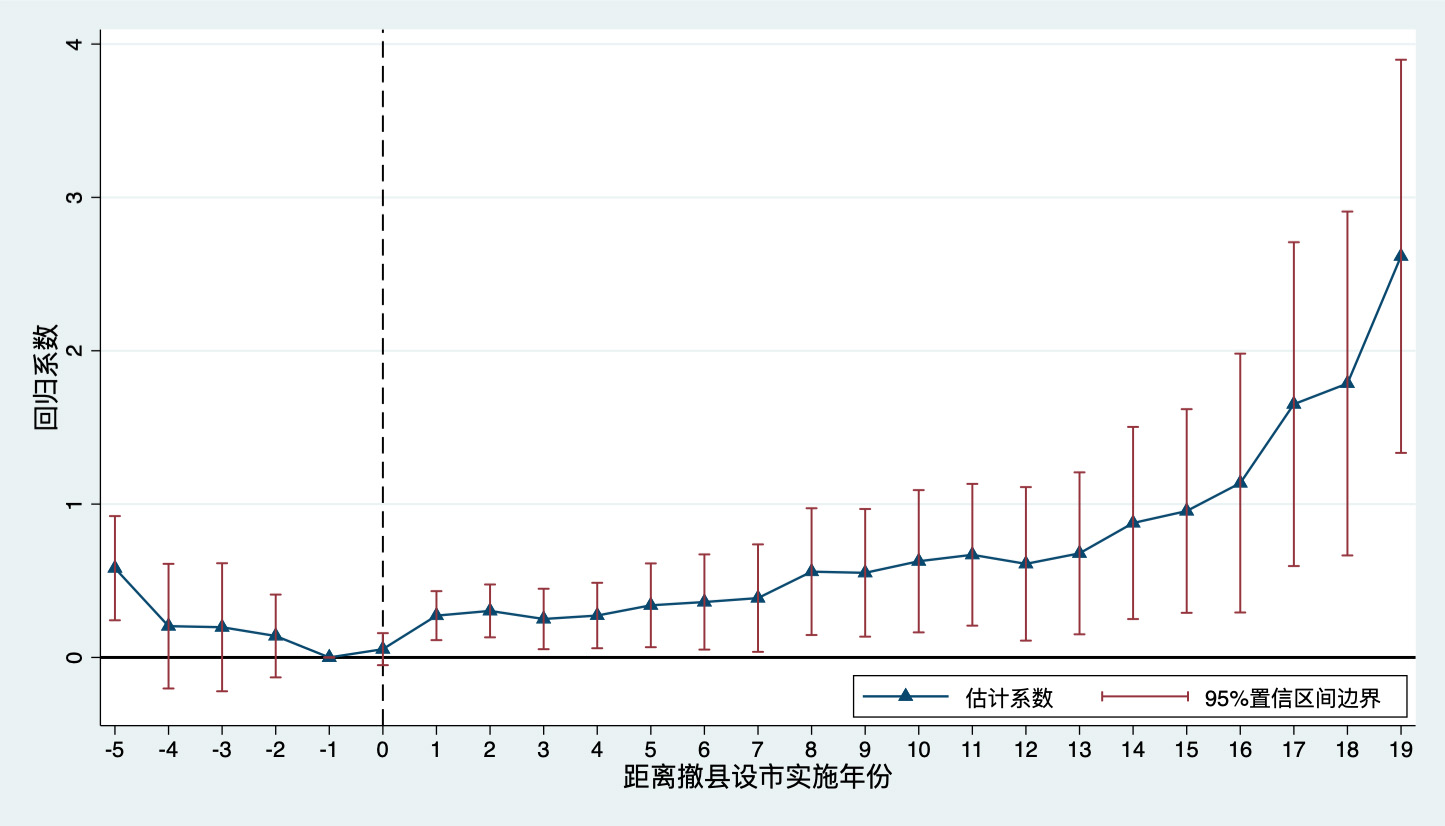

利用1992-1997年發(fā)生的173例撤縣設(shè)市作為實驗組,文章發(fā)現(xiàn)了如下基本結(jié)論:第一,該政策的長期效果大于短期效果(見圖4)。撤縣設(shè)市政策包含著土地指標(biāo)、行政審批等權(quán)力的下放,而我國的土地市場大約在2003年前后才真正建立(見原文詳細(xì)說明)。此外,2001年底加入WTO讓我國工業(yè)化發(fā)展進入快速發(fā)展階段。這些變化導(dǎo)致撤縣設(shè)市在長期呈現(xiàn)出更加明顯的效果。

圖4 1992-1997年撤縣設(shè)市政策的動態(tài)效果

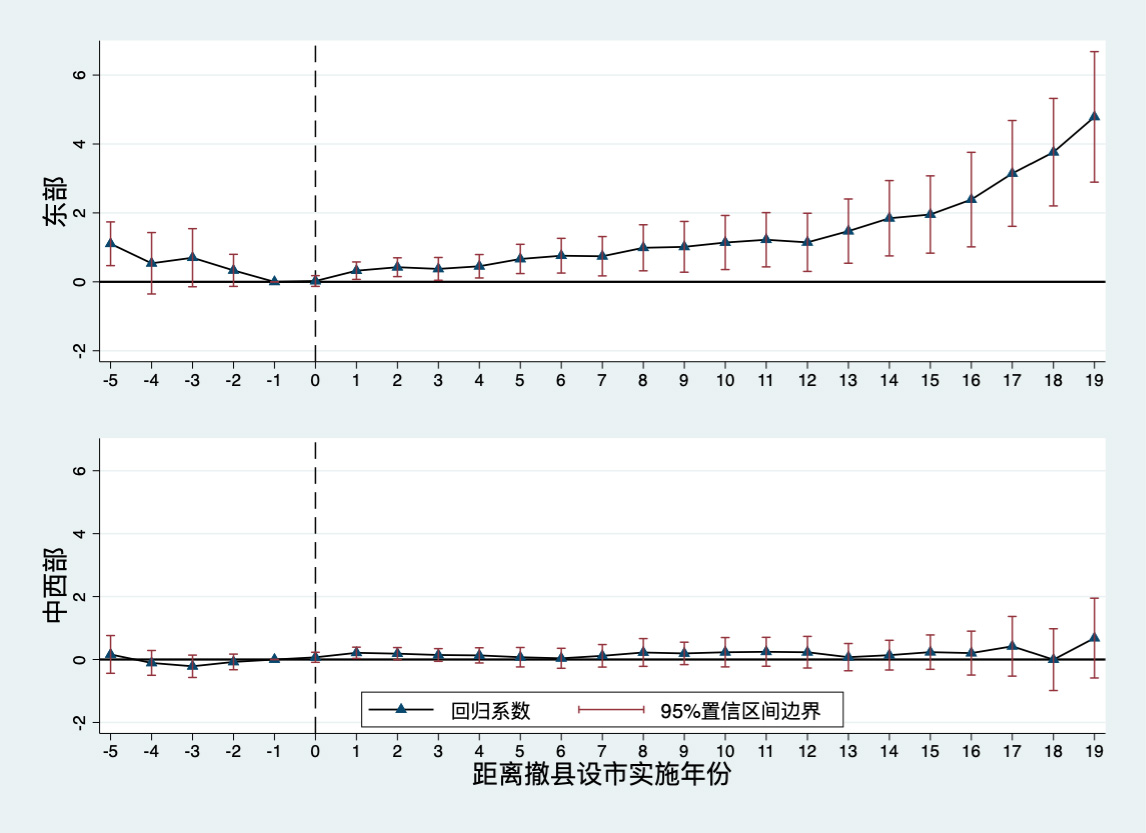

第二,政策效果存在嚴(yán)重的分化現(xiàn)象。東部地區(qū)、初始集聚規(guī)模更大的地區(qū)其效果更加明顯,而中西部地區(qū)的平均政策效果無論在短期還是長期均不明顯(見圖5)。權(quán)力的下放對于中西部地區(qū)帶來的一個后果是人均財政供養(yǎng)人口的增加,而東部則不存在這一現(xiàn)象。

之前的一些研究基于短期的平均效果認(rèn)為撤縣設(shè)市是一項失敗的城鎮(zhèn)化政策,本文則在更長的時間范圍考察了政策效果在時間和空間上的差異性,對已有研究做了有益的補充,同時對未來的撤縣設(shè)市政策實施具有啟示意義。一方面,一些工業(yè)化程度很高的縣(尤其在東部地區(qū))無法獲得城市建制以及相關(guān)行政權(quán)力,限制了地方政府提供基本公共服務(wù)的能力,例如許多東部發(fā)達(dá)縣和鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府存在“小馬拉大車”的問題;另一方面,不具備工業(yè)化發(fā)展?jié)摿Φ牡貐^(qū)獲得大量行政資源,造成行政效率低下和資源在空間上誤配。在區(qū)域發(fā)展差異巨大的國情下,我們在政策制定中要盡量避免“一刀切”的做法,而是要更多遵循“因地制宜”的原則。

圖5 1992-1997年撤縣設(shè)市政策分區(qū)域的動態(tài)效果

進一步討論:我們需要什么樣的設(shè)市制度

根據(jù)前文的研究結(jié)果,撤縣設(shè)市在一定條件下可以促進經(jīng)濟發(fā)展和人口城市化,但不可否認(rèn)的是,由于中央政府無法有效鑒別哪些縣更具發(fā)展?jié)摿Γ@種行政主導(dǎo)式的設(shè)市模式仍存在著很大的問題。某些獲得設(shè)市政策的縣市由于自身的發(fā)展?jié)摿Σ蛔悖湔咝Чy以顯現(xiàn),而許多發(fā)展?jié)摿Ω叩目h或者鎮(zhèn),由于無法獲得相應(yīng)的管理權(quán)限,其城鎮(zhèn)化也面臨著種種約束。我國近年來出臺的城鎮(zhèn)化規(guī)劃方案和其他一系列政策規(guī)劃都強調(diào)了市場在城鎮(zhèn)化中的主導(dǎo)作用。因此,未來的設(shè)市政策需要注意地區(qū)發(fā)展的差異性以及市場的導(dǎo)向作用,提高各種資源在空間上的分配效率,以確保政策達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。

十八大報告提出“對具備行政區(qū)劃條件的縣可有序改市”。近年來,浙江、廣東、安徽等地進行的“鎮(zhèn)級市”改革試點引起了廣泛關(guān)注,2014年國家發(fā)展改革委等11個部門聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于開展國家新型城鎮(zhèn)化綜合試點工作的通知》,提出建立行政創(chuàng)新和行政成本降低的設(shè)市模式,并選擇鎮(zhèn)區(qū)人口10萬以上的建制鎮(zhèn)開展新型設(shè)市模式試點工作。設(shè)立鎮(zhèn)級市,不僅與國際上多數(shù)國家的通行經(jīng)驗相一致,也符合我國憲法中所規(guī)定的“市縣分置”的原則。與撤縣設(shè)市政策相一致,鎮(zhèn)級市政策旨在解決一些經(jīng)濟大鎮(zhèn)“小馬拉大車”的問題,通過提高其發(fā)展自主權(quán),以進一步促進工業(yè)化和城鎮(zhèn)化。無論是縣級市還是鎮(zhèn)級市,通過向具備發(fā)展?jié)摿Φ牡貐^(qū)下放經(jīng)濟自主權(quán),能夠保證這些小城市在產(chǎn)業(yè)規(guī)劃和城市管理中體現(xiàn)本地需求,從而帶來經(jīng)濟促進效應(yīng)。

中國期刊方陣雙效期刊

中國期刊方陣雙效期刊 華東地區(qū)優(yōu)秀期刊

華東地區(qū)優(yōu)秀期刊