4月份,國家發展改革委官網發布了《2019年新型城鎮化建設重點任務》,首次提到了“收縮型城市”的說法。

發改委指出,收縮型中小城市要瘦身強體,轉變慣性的增量規劃思維,嚴控增量、盤活存量,引導人口和公共資源向城區集中。

文件出臺以后,業界對收縮型城市進行了諸多解讀,其中大多引用了同一組數據:2007—2016年,我國660個城市中,總計80個城市出現不同程度的收縮,占比高達12.1%!

“收縮型城市”構成了我國城鎮化70年中顛覆人們普遍認知的一種現象,在很多人印象中,當今城市之間都在爭相發展,城市是“越來越大”、“越來越強”的,怎么還“萎縮”了呢?

也有人就此陷入恐慌,認為人口多才是城市發展的正道,城市收縮就是要衰敗了。

“收縮型城市”到底意味著什么呢?是要放任“收縮型城市”規模縮小,還是主動出擊讓其繼續擴張?今天我們就來聊一聊。

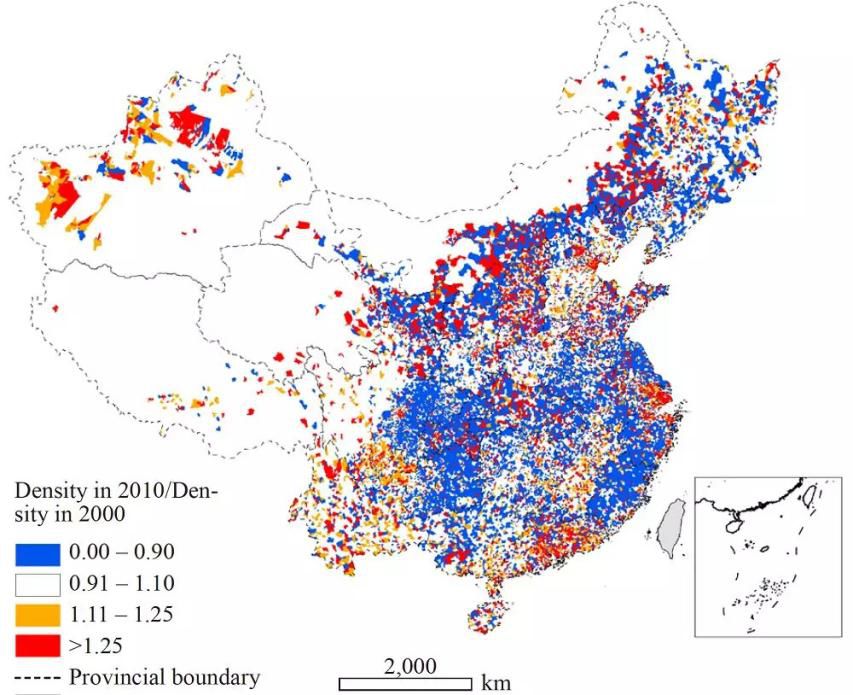

時間倒回到2013年的一個晚上,在英國做訪問學者的龍瀛“發現了中國的一個秘密”。當他跟合作伙伴很機械地用電腦進行了5萬次Ctrl+C、Ctrl+V,把我國第五次、第六次人口普查數據標注在地圖上后,龍瀛意識到——中國有三分之一的國土人口密度在下降,或者說有一萬多個鄉鎮和街道辦事處的人口在2000-2010年間處于流失狀態。

(圖為2000-2010年中國城市人口密度的變化)

什么是街道辦事處呢?在我國,只有設市的城市才有街道辦事處這樣的單元。也就是說,我們人口變少的地方不光是“空心村”的農村,還有廣大城市街道辦事處。

這顛覆了很多人的普遍感知,一直以來,我們都習慣了城市的擴張、經濟的增長,如果突然說有不少地方人口在減少、城市在收縮,就好像鋼筋水泥、紅瓦綠樹構建的城市也有了“生老病死”,城市竟然開始慢慢“凋零”了。

1、中國到底什么樣的城市在收縮?

怎樣才算收縮型城市,目前官方并沒有明確標準,比如連續收縮幾年、收縮多少人。但從學者的研究中,我們大致能有所了解。

首都經貿大學教授吳康利用2007-2016年十年數據,從660個包括直轄市、省會城市、地級市和縣級市的樣本城市中,識別出了80個(地級市24個,縣級市56個)“收縮型城市”,占比12.1%,這些城市2016年人口數據少于2007年,且連續三個自然年人口增長為負。

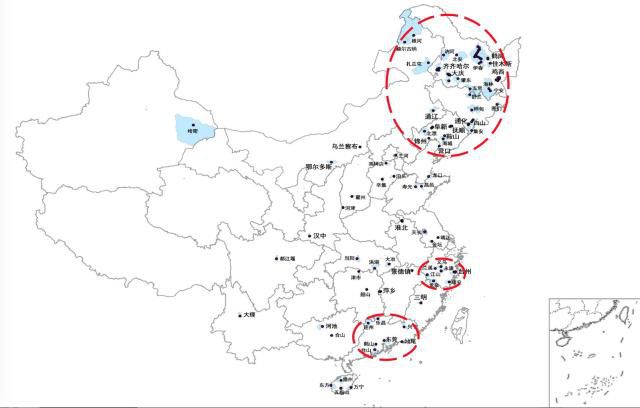

吳康曾繪制過一幅地圖,一個黑點代表一個“收縮城市”,東北地區的黑點有的已經連成了線狀。

除了大家比較熟悉的東北地區,在長三角和珠三角這樣相對發達的地區,竟然也有黑點成片出現!

(圖為吳康利用2007-2016中國城市建設統計年鑒發現的收縮城市地圖)

這些城市為何收縮了呢?如果將“收縮型城市”按成因分類,大致能劃分為以下幾類。

一是結構危機型收縮。

最明顯的就是資源枯竭型城市的收縮,比如甘肅玉門。

玉門油田是中國最早的油田之一,從上世紀60年代起,玉門人會戰大慶,南下四川,跑步上長慶,二進柴達木,三戰吐魯番,先后向全國各油田輸送骨干力量10萬多人、各類設備4000多臺(套),被譽為中國石油工業的“搖籃”。

但如今,隨著資源的枯竭,“9萬人棄城,甘肅玉門淪為空城”等字眼不時見諸報端,稀疏的人流、荒廢的住宅,昔日輝煌難再現。

(圖為玉門火車站圖源:新華網)

伊春、鶴崗、雞西、雙鴨山等城市也都面臨同樣的問題——原來依靠的資源少了,又沒有新的東西來替代,“收縮”就來了。

除了資源依賴,產業結構過于單一也容易造成城市收縮,比較有代表性的就是東北地區。

改革開放前,東北城市化和工業化水平都比較成熟,但在工業化后期,由于產業升級相對滯后,工作機會比較少,收入相對低,造成了東北很市人口的外流。鞍山、營口、錦州等都屬于這類城市。

如果說東北的一些城市是產業轉型滯后造成了城市收縮,那積極轉型的城市是不是就不會收縮了呢?

并不是。

成渝城市群的樂山、眉山、自貢等城市就是很典型的例子。這些城市在我國東部產業向中、西部轉移的大潮下,利用自身優勢,開始由輕工業向重工業的轉變。但是,相比于食品、紡織、家具、造紙等勞動密集型輕工業,以汽車制造、工程制造、冶金工業、機械等為代表的重工業能夠吸納的就業人口少,并且對勞動者素質的要求有所提高(樂山市的大學本科及以上學歷人口占比就由2000年的0.62%提高到了2010年的2.4%),所以造成了大量人口外出尋找就業崗位。

還有像浙江義烏、紹興柯橋這樣的城市,近幾年也在進行產業升級。一些污染大、能耗大的企業遷出,很多企業的勞動力就離開了,這樣在某些年份也會出現比較明顯的人口下降。

(圖為義烏市一處繁華的城市商業綜合體夜景)

另外,科技進步助推的產業升級也讓一些城市看起來“收縮”了。有代表性的就是珠三角和長三角地區的城市,比如前幾年就在大規模實施“機器換人計劃”的佛山、東莞。

據東莞市經信局提供的數據,2014年9月至2017年1月,東莞申報“機器換人”專項資金項目共2698個,單位產品成本平均下降9.43%,相對可減少用工近20萬人,在一定程度上釋放了很多勞動力。

(圖為航拍東莞市松山湖國際機器人產業基地)

二是大城市周邊的收縮。

當今城市發展已由各城市之間的“單打獨斗”發展為城市群、都市圈之間的“抱團”競爭,人口往區域中心城市流動的趨勢也愈發明顯。

大都市的外溢效應,是進城務工人員的主要聚集地,這些城市的競爭力,在落戶政策放寬的條件下會進一步提升,這也成為一些城市人口外流的強大“拉力”。被北京、天津包裹的三河,成都的“隔壁”都江堰都屬于這類城市。

三是欠發達城市的收縮。

欠發達城市主要分布于我國的中西部地區,比如天長、漢中、洪湖。這類地區的人,尤其是年輕人追尋外部相對好的生活環境、就業環境等,人口流失也就不可阻擋了。

四是邊境偏遠型城市的收縮。

邊境偏遠型城市由于位置偏遠、環境不太宜居,也很容易造成人口流失,比如額爾古納、哈密、根河。

前幾天,網上流傳一篇題為《逃離邊境城市》的文章,講的是東北一位剛考上當地公務員的年輕人,沖破了傳統家庭的層層阻力,最終舍棄了旱澇保收的當地體制內工作來到南方大城市,當了脫口秀藝人的故事。

文章中主人公所在的東北城市,就是一個人口40萬左右的邊境城市,那里氣候寒冷,尤其是上年紀的人,很難承受冬天。為了追求更舒適的生活環境,有條件的家庭一般選擇去秦皇島、煙臺等地置備房產,每年大約有1.6萬人離開,這在某種程度上反映了邊境偏遠型城市收縮的趨勢。

總的來看,一個城市發生收縮的原因很復雜,也很多元。產業結構、地理位置、城市規模、政策因素等都可能造成城市收縮,而城市收縮也不都是負面的,前述積極轉型升級的城市、走生態化道路的城市,從長遠看反而有益于城市更好發展。

2、人類城市進化史,同樣是一部城市收縮史!

盡管發改委近期才提出了“收縮型城市”的概念,但城市收縮卻不是這幾年才有的,而是一直跟城市進化相伴相生。可以說,人類城市進化史,同樣是一部城市擴張和收縮交替的歷史!

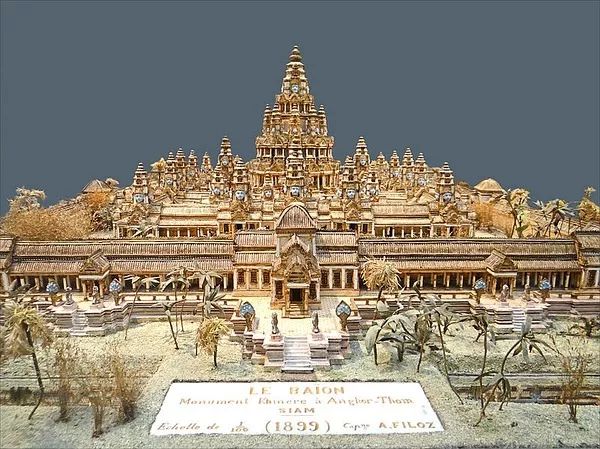

在城市發展早期,有些城市因戰爭、大災難、傳染病等外部突發事件迅速收縮甚至消失,翻開史書,像毀于火山爆發的龐貝城、被入侵者洗劫后遭廢棄的吳哥城等案例俯拾皆是。

(圖為1899年藝術家繪制的吳哥城12世紀全盛時期復原圖)

有一些城市則經歷了較為漫長的衰落過程。比如羅馬帝國崛起時期,曾出現了一批為數眾多、規模可觀的城市,這些城市發展的主要推動力是工商業。

但隨著羅馬帝國不再擴張,城市失去了以戰爭奴隸為主的勞動力,只得向擁有較多農奴和工匠的農村莊園轉移,大莊園也就變得愈發自給自足,逐漸脫離了城市市場交換,再加上技術發展停滯造成的生產率低下,以及日耳曼蠻族的不斷入侵,羅馬帝國很多城市漸漸萎縮,有的甚至退化成教會的集會場所。

(圖為保存完好的羅馬古斗獸場)

與這些先例相比,人類開啟工業革命以來的城市收縮就平和多了:人口流失相對緩慢,受到的外部干涉相對較小。

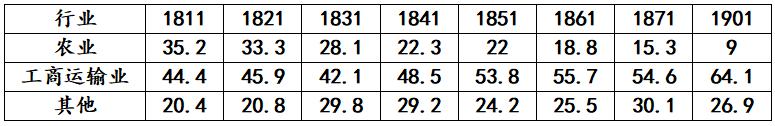

英國是世界上最早實現工業化的國家,到19世紀60年代,英國以占世界僅2%的人口創造了世界工業產品總量的45%,是當時穩穩的“世界工廠”,這也使得其工業影響力在世界各個角落次第鋪開。

(圖為1866年前后的英國倫敦街景)

在這個過程中,農村勞動力不斷向城市流動,轉變為產業工人,助推了城市化加速發展。這股潮流隨后蔓延到其他歐洲國家、美國、日本,繼而席卷全球。數據顯示,1800年城市人口占全球人口的比例僅有3%,百年后的1900年就達到14%,再一個百年后的2000年更是達到了47%!

(圖為1801-1901年間英國各行業勞動力結構<單位:%> 數據來源:錢乘旦《第一個工業社會》)

然而,城市化的開展并不是一直處于“亢奮”狀態,隨著各資本主義工業強國的工業化漸趨成熟,他們的城市化進程也顯露出黯淡的“另一面”——城市出現了收縮。

率先感受到城市收縮帶來的絲絲涼意的還是英國。

就像當年從荷蘭手中奪取“世界霸權”一樣,其他工業國家的迅速興起也不斷侵蝕著英國霸權得以為繼的工業基礎。

從19世紀末開始,英國工業就顯得很疲乏了,煤炭、紡織和鐵器制造業等傳統產業在世界總產量中所占的份額不斷下降,同時,在化學、機床和電器等越來越重要的新興工業領域,英國也很快失去領先地位,被美國、德國等后起工業強國不斷擠壓。

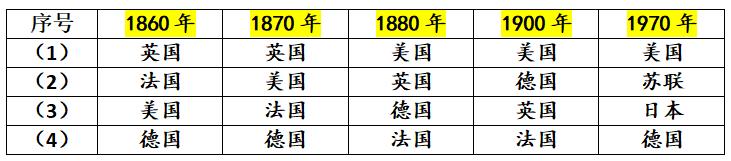

(圖為世界工業強國地位的變化 資料來源:L.S.斯塔夫里阿諾斯《全球通史:1500年以后的世界》)

英國意識到,由于瘋狂進行工業擴張,自身生產能力已分散到世界各個角落,很難重組起來與新興的美、德進行抗衡,不如徹底專注于世界商業和金融中介的角色來得容易。于是開始了“去工業化”,利物浦、曼徹斯特等傳統工業城市此后進入收縮階段。

英國給“去工業化”開了個頭,接下來“接棒”的就是兩次世界大戰后崛起的美國。20世紀60年代,西歐和日本的經濟漸漸恢復,作為當時世界第一大工業強國的美國,其制造業遭到了來自德國、日本等的強勁競爭。1951—1965年美國的工業增長率為4.7%,而德國為8.1%,法國為5.7%,日本和蘇聯更是分別達到了14.4%和10.7%!

美國工業衰退最明顯的就是曾經最出類拔萃的鋼鐵和汽車工業。除了產量占世界份額一路下滑,更重要的是,這兩個產業在“二戰”后所取得的重大技術進步幾乎沒有美國開發或率先采用的。

(1913年,美國福特汽車公司開發出第一條汽車生產線)

在這樣的背景下,跟當初的英國類似,美國經濟中的資源也不斷從工業制造業領域向服務業轉移,到現在這種轉移還沒有逆轉之勢,甚至制造業頻頻出現因缺乏資金而“失血”。底特律、匹茲堡和芝加哥等傳統工業中心城市陷入收縮。以底特律為例,上世紀50年代,巔峰時期的底特律人口可是達到了185萬!全世界的人們慕名來到這個汽車城,贊嘆人類勞動力與技術的結合,但到今天,人口已不足70萬,曾經的汽車城將制造業向郊區、小鎮轉移后,又逐漸向加拿大、墨西哥和海外更遙遠的地方轉移,“人氣”也跟著帶走了。

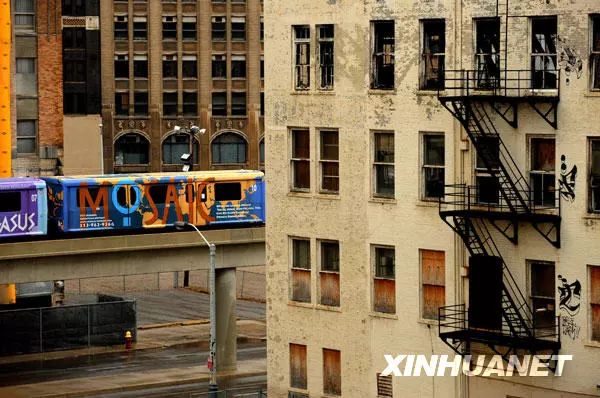

(圖為如今沒落的“汽車之都”底特律)

不久之后,美國收縮城市的勢頭就超過了歐洲諸工業國,1950-1960的十年間,其大型收縮城市增加到38個。

直到20世紀八九十年代,歐美等國都認為“去工業化”是產業發展中一種很高級的行為,畢竟能坐享服務業帶來的巨大收益,不用起早貪黑地生產產品。很多國家把美國作為樣板來模仿,比如日本,從20世紀70年代開始就開啟了“去工業化”進程,使得其產業空心化不斷加劇;甚至沒實現現代化的巴西、哥倫比亞等發展中國家,也忙著丟掉工業化,導致其工業競爭力不斷下降,經濟發展也被拖累了。

除了“去工業化”,20世紀全球城市收縮的另一把殺手锏是“逆城市化”。

進入20世紀,很多城市之前的無序擴張造成的“城市病”(指在城市發展過程中出現的人口擁擠、住房緊張、環境污染、秩序混亂等問題)讓城居環境越來越差,“臟亂差”的程度超乎想象,以致于美國城市規劃家劉易斯·芒福德曾憤憤地指出,“有史以來從未有如此眾多的人類生活在如此殘酷而惡化的環境中……毫無疑問,東方做苦工的奴役,雅典銀礦中悲慘的囚徒,古羅馬最下層民眾都曾體驗過這種環境。”

(圖為19世紀,孩子們在泰晤士河Southwark岸上玩耍,這里因骯臟的生活條件而被外界熟知)

于是,收縮城市在歐美發達國家被視為緩解“城市病”的良策,各國政府都在積極推動。歸結起來無非就是對城市空間進行合理規劃的同時,把一部分人遷到城市郊區及周邊衛星城,使大城市城區人口大幅縮減。英國的“新城市運動”,美國“羅斯福新政”中促進郊區發展的政策,蘇聯“消滅城鄉差別”的都市分散化政策等,都在短期內促進了城市的收縮。

這兩股主要力量,混雜著老齡化、資源枯竭、社會體制變化、局部戰爭等一系列因素,使得城市收縮迅速在全球蔓延。據《收縮的城市》一書統計,1990年,全球有大約1/6的城市在收縮,其中的70%位于歐美工業國。

當然,有“收縮”就有“集聚”,一些城市流失的人口總會落到其他城市,不能平白無故“蒸發”了,那么人口都往哪里聚集了呢?

進入21世紀后,答案愈發清晰,隨著工業和服務業的漸趨成熟,產業的不斷集聚,以及交通、通信等技術的進步,同一片區域的大小城市能連接成片,形成城市群、都市圈、灣區等,這種“報團取暖”方式也逐漸成為了城市發展的趨勢,比之前單個城市能承載更多人口,成為人口的主要聚集地。

(圖為世界四大灣區)

有“人氣”的地方當然也是經濟發展最“旺”的地方,這種“旺”又進一步成為吸引人口的“拉力”,而凋敝的城市則把一批批想尋找更好發展機會的人“推”走,推拉之間,繁榮與收縮盡顯。在地域廣闊,經濟發展迅速的中國更是如此。

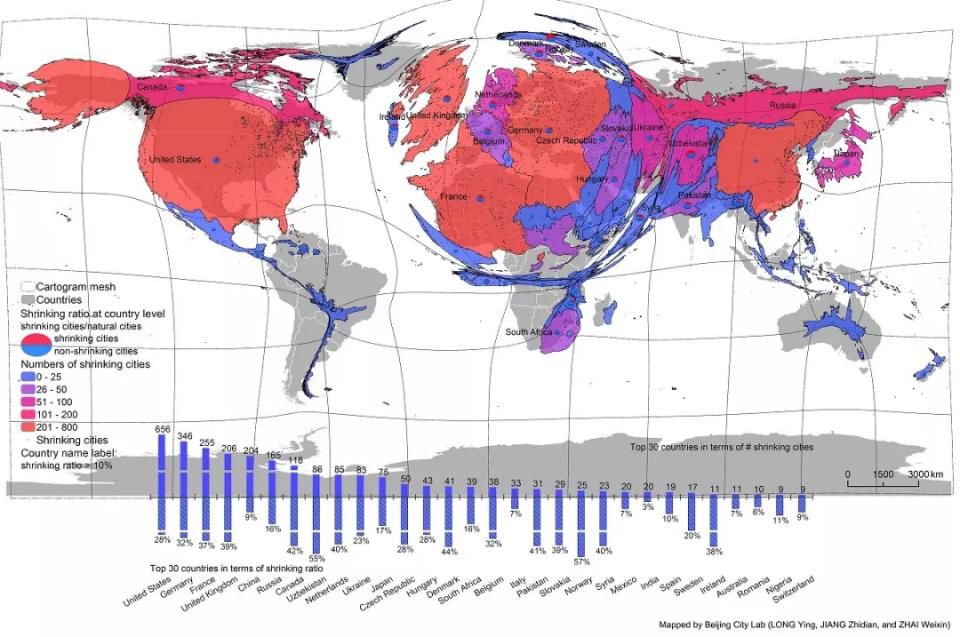

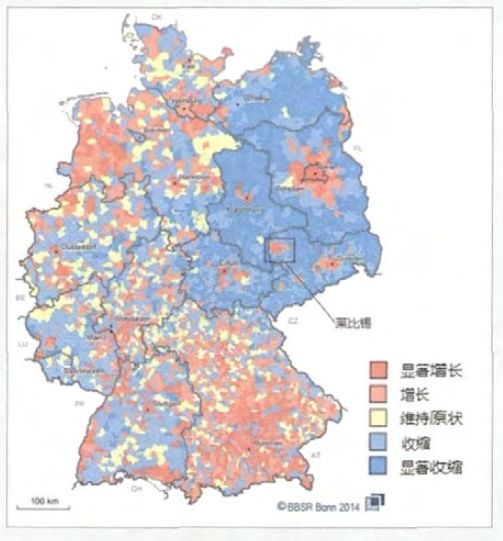

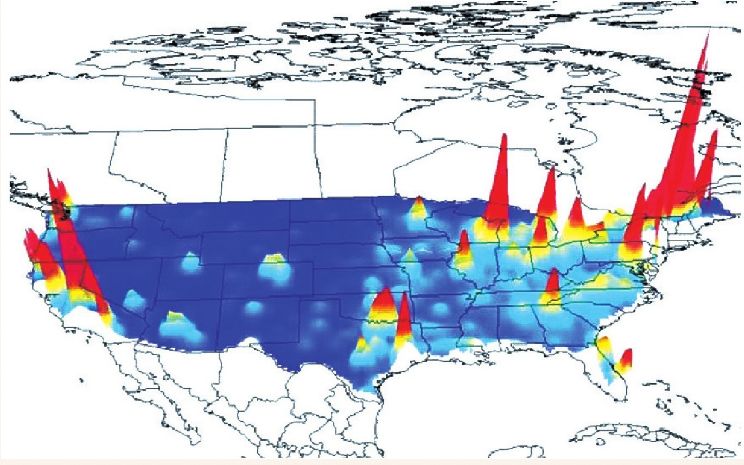

2000-2012年的數據顯示,全球有20%屬于收縮城市(從下圖可以看出哪些國家收縮比較多,收縮城市越多,在分布圖上看這個國家越大)。收縮城市數量最多的是美國,第二是德國,然后是法國、英國,中國排第五。

2013-2016年這個階段又是什么樣子呢?

結果很吃驚,這個階段,中國的收縮城市數量就排第一了,之后是美國、德國、英國、巴西、日本、南非。

不過,雖然中國城市收縮的規模比較大,但收縮的程度比較小,一個城市最多只是在十年里星星點點少了8%的人口,不像底特律那樣,一下子少了60%多人口。

3、重新繁榮起來的那些城市做對了什么?

人類城市收縮的歷史如此漫長,有的城市淹沒在了歷史的塵埃里,有的卻通過成功轉型得到了重生。正如我們前面提到的,城市收縮了并不總是一件壞事,可能意味著一個城市新的開始。

有研究者在收縮的義烏做調研時,聽到一些當地的老百姓反映說,人確實少了,反而覺得城市更有秩序了。

再舉個例子,自從歐盟東擴之后,保加利亞就有不少人移民去了歐洲的富國,一些制造業城市隨即出現了萎縮,但當你問當地居民的感受時,他們大多數都認為,也沒什么,很多沒有離開的保加利亞人做起了旅游,生活也變好了。

這其實很符合經濟學理論的推斷,要素(特別是勞動力)的自由流動,能夠帶來國家或地區間經濟發展水平差距的“收斂”,即“收縮”和“集聚”會走向平衡。只要一個國家存在人口的自由流動,就一定有一些地方存在人口流出現象,這本質上是勞動力資源在一個國家內部優化配置的過程。

當然,這并不是說要放任城市收縮,而是要積極應對城市收縮,尋找新的發展思路,把對量的追求轉化為質的提升。

縱觀全球城市發展,轉型特別成功的例子并不多。歸結起來,世界各國面對城市收縮,做法無非有三種:收縮城市、投資拉動和升級拉動。

其中,收縮城市就是把城市面積縮小,外圍拆掉,改造成更多公園、綠地,然后民眾集中到城市核心區。

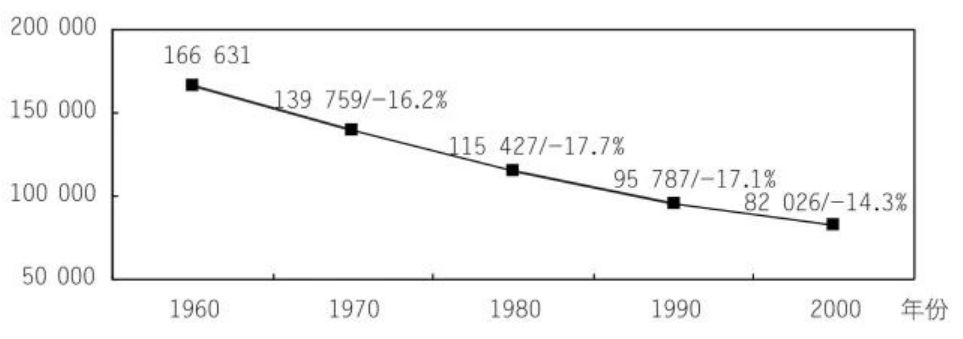

美國俄亥俄州的東北部城市揚斯敦就采取了這種策略。揚斯敦位于美國工業帶上,曾利用焦炭和米薩比鐵礦石發展了起了鋼鐵工業。但隨著全球化帶來的工業轉移,揚斯敦開始衰退,上世紀70年代成為美國收縮速度最快的城市,鋼鐵業分崩離析,人口從1960年的約16.7萬一路下跌到2000年的8.2萬。

(圖為1960—2000年揚斯敦人口總數及人口增長率)

面對這樣的窘境,揚斯敦首先大大方方承認自己確實收縮很嚴重,并在2005年發布的規劃中明確提出揚斯敦要采用“精明收縮”策略,做一個“小城市”:

把原有工業用的水道改造為供居民休閑娛樂的濱水帶,更新改造大量閑置廢棄地為城市綠地;

那些已經受污染或者荒草叢生的“棕地”也將進行生態修復,改造為公園綠地;

把城市分為若干個鄰里組團,不定期舉辦一些鄰里討論會,從而改善鄰里關系。

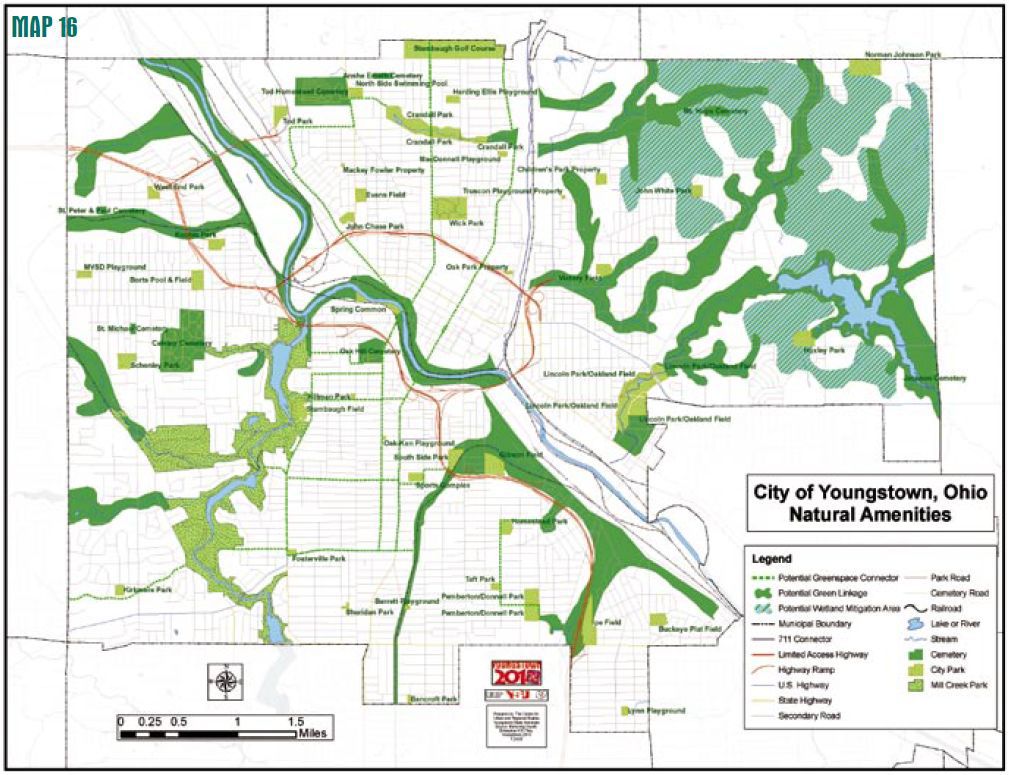

(圖為揚斯敦綠色空間體系規劃)

這樣搞下來,揚斯敦的環境確實變好了,民眾舒適度也大幅提高,可問題是,這里對投資和商業的吸引力并不大,揚斯敦也始終沒發展出像樣的產業,最終在2008年金融危機中備受打擊,規劃無法順利實施,很多公園也因無法維護而關閉。

美國紐約州的由提卡、英國的利茲等城市在轉型過程中也都曾面臨過跟揚斯敦同樣的境遇,只顧著改善環境,收縮城市,經濟發展卻沒搞上去。

與揚斯敦相反,同為昔日重工業城市的底特律面對城市收縮就選擇了“投資拉動”的策略。

上世紀八九十年代,底特律的目標就是實現“再增長”,認為人口流失了,再吸引回來不就行了,怎么吸引呢?

底特律規劃了大量投資項目,建設眾多會展中心、體育場館、博物館、商業辦公樓等。

一時間,這座城市熱鬧非凡,但居民的生活質量卻沒有明顯提高,營商環境也沒有多大改變,反而加重了政府財政支出,后來的結果想必大家都知道了:2013年,底特律宣布破產。

同樣與底特律采取同一策略的還有2000年之前的德國東部城市萊比錫,在城市出現收縮后依然采取以城市增長為導向的規劃和發展戰略,進一步導致了人口減少,住房空置率上升。

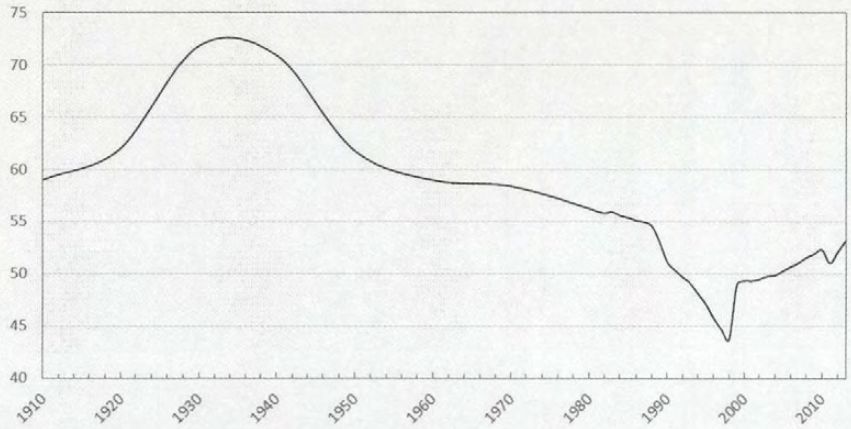

從下圖可以看出,德國萊比錫從1990年東西德合并后,人口大量外遷造成了城市收縮,2000年之前一直都在下跌,沒有挽回頹勢。但是,2000年之后,人口又開始奇跡般緩慢上升,雖然跌跌撞撞,但總體是上升態勢,那么2000年后的萊比錫做對了什么呢?

(圖為萊比錫1910—2010年人口變化<單位:萬人>)

這就是我們要說的第三種道路:升級道路。

跌到谷底的萊比錫重新審視了自己,不再由政府大規模進行公共投資,希望借此帶動私人投資,振興城市的策略,轉而尋找自身優勢。

萊比錫的優勢在哪呢?其具有地理區位優勢和完善的高速、機場等基礎設施條件,而且“二戰”前就是會展貿易中心,文化方面也能講出很多故事,比如巴赫、瓦格納等音樂家就在此生活過。因此,萊比錫政府將城市定位為貿易、展會和文化之城,并對新興產業提供大量補助。

除此之外,萊比錫還積極改善內城民眾的居住環境,盤活了存量,搞綠化,辦教育,很多老廠區都被改造成畫廊、電影院、博物館等,使城市整體環境大為改觀。

(圖為萊比錫城市風光圖源:視覺中國)

就這樣,漸漸地萊比錫周邊制造業重鎮的人們都來此度假旅游,感受其文化氛圍。寶馬、保時捷、德國郵政、亞馬遜等企業也到此開辦新工廠。因為對于企業來說,萊比錫物流方便,又容易辦展會,環境也好,“新銳藝術中心”的城市標簽也能提升自家品牌的格調,是個好的選擇。

萊比錫的“人氣”就回來了。

(圖為2014年德國各區域人口增減情況,可以看出,萊比錫人口有顯著增長)

跟萊比錫采取類似方式對抗城市收縮的還有德國的凱澤斯勞滕,一座人口不足10萬、面積不足140平方公里的小城市,卻成為了德國信息技術和通訊技術中心,也是德國工業4.0的重要城市之一,同時還是大學城、足球之城。

4、中國的收縮城市應該怎么辦?

每個城市都有自身的特點,城市發展本身就具有路徑依賴性和慣性,它很微妙,內外部因素交疊在一起,有很強的不確定性。成功的城市能總結出一萬條成功的理由,但如果只是照搬到別的城市,卻未見得一定能成功。

我們能確定的是,城市要想把量的縮減轉化為質的提升,必須找準自己的定位。

一是中西部偏遠地區和欠發達地區的收縮城市需要認識到,專業地發展農業、旅游業和資源產業,同樣可以致富。

雖然世界上富裕的國家基本上都要經過工業化的過程,但是對于一國內部的不同地區而言就不一定是這樣了,因為不同地區可以有經濟上的分工。

我們以美國為例,美國中部很多州其實主要依靠三種資源:玉米,黃石公園和大峽谷,銅礦,分別對應農業、旅游業、資源產業,分別依賴的核心投入品為土地、自然風光和礦產,這三樣東西都不具有流動性。對于不能動的資源,要讓從事相關行業的人富起來怎么辦?減少人,人均GDP也就提高了。事實也正是如此,美國中部很多人到東西部海岸地區尋找更好的發展機會,中部很多州雖然人煙稀少,但通過合理規劃,生活在這里的人反而很富有。

(圖中橙色區域占據了美國經濟的半壁江山,但在人均GDP的意義上,各區域間卻能實現“平衡發展”圖源:陸銘《大國大城》)

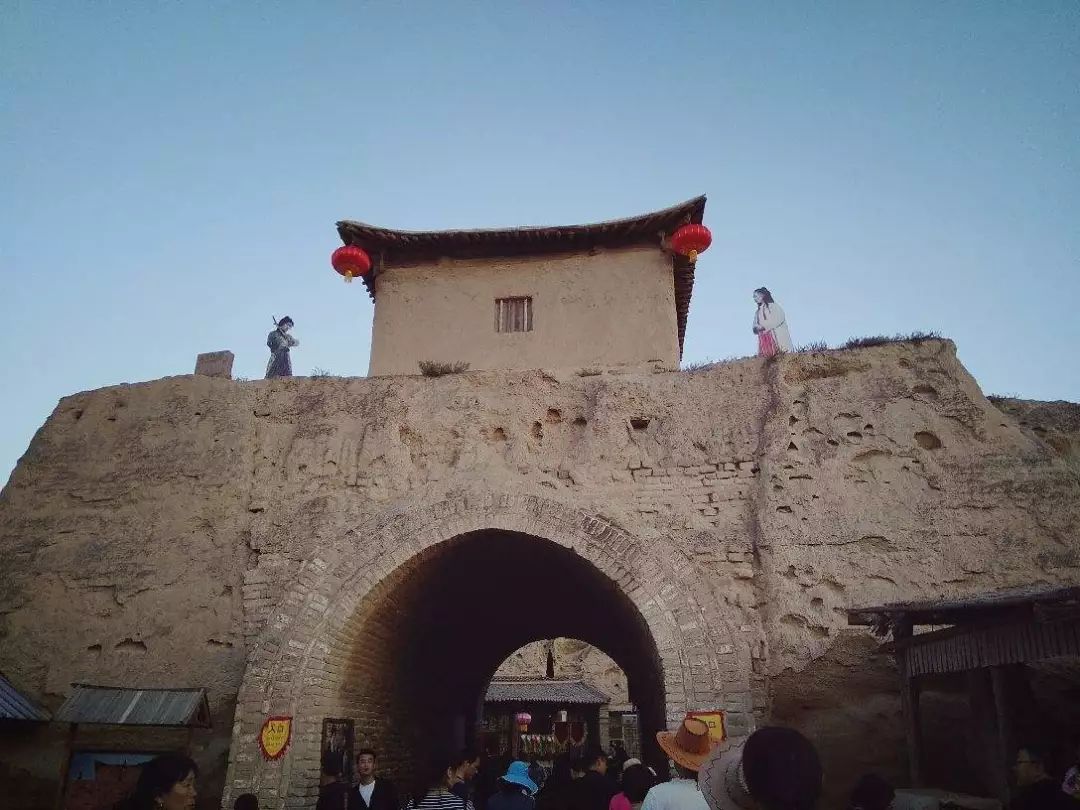

中國中西部很多地區風景優美、資源豐富,除了服務于當地需求的工業,很多收縮城市難以發展起其他工業,如果盲目進行發展,招來的可能只有污染企業,反而破壞了環境,不如依靠自身獨特的競爭優勢來發展,像新疆、寧夏很多地方都有一些以當地地貌和人文環境為條件的影視城,貴州則在近幾年興起了大數據產業。

(電影《大話西游》中的經典場景就位于寧夏鎮北堡西部影城)

當然,這需要政府提供更多幫助,比如積極向社會推廣“生態產品”。中國經濟大發展增強了提供農產品、工業品、服務產品的能力,但是提供生態產品特別是優質生態產品的能力是下降的,必須讓生態產品變得有價,跟工業品、農產品和服務產品一樣,才能讓中西部很多城市把“綠水青山變成金山銀山”。

第十三屆全國委員會經濟委員會副主任楊偉民就在一次演講中提到,中央財政2018年一共拿出721億元,用于對全國主體功能區規劃確定的重點生態功能區的縣給予生態補償,平均一個縣大概1億多,實際上是中央財政代表13億人民向生態地區購買生態產品。

美國紐約90%的用水都來自于西北部的卡茨基爾—特拉華流域,從上世紀八十年代開始,紐約每年向集水區交4000多萬美元,用于轉變農業發展方式和修建污水處理廠等,這就保障了紐約的清潔用水問題。如果紐約不花這個錢,就要花60億美元來建凈水廠,這實際上是地區之間生態價值的交換。

再比如,完善中西部地區的交通,能把它們有競爭力的產品運出來,甚至因地制宜建設小型機場,把旅游的人運進去。

二是出現結構危機型收縮的城市,以及大城市周邊收縮的城市要在原有產業的基礎上,凸顯自己的特色。

除了剛才介紹的德國萊比錫,國內也有很多城市就是找準了自己特色,從而不斷逆襲。比如以科技創新為特色的江蘇昆山;以產業優化為特色、“以港興市”的張家港;以文化品牌為特色的浙江烏鎮;以交通為特色的鄭州等。它們凸顯鮮明城市特色,培育突出優勢產業的經驗值得借鑒,也是收縮城市擺脫消亡命運的制勝法寶。

除了收縮城市努力挖掘自身優勢實現轉型,我們還要積極研究城市應對收縮的策略。

一方面要摸清全國城市收縮基本情況,研究相應方法和技術來應對城市發展、增長和萎縮,認識和尊重城市擴張和收縮規律,遏制與人口流失相悖的空間擴張趨勢,引導城市從無序擴張到“精明收縮”,防止收縮導致的資源錯配現象大規模出現。

另一方面,地方政府要掌握本地區人口流動情況,在人口流失、城市收縮之時,提倡合理精簡,調整城市規劃理念和管理職能,將城市規劃重心從增量規劃轉向存量規劃。這樣才能將有限的公共資源,投放到人口集中的主城區,而不是無謂地消耗到“攤大餅”的外圍擴張中。

參考資料:

【1】喬納森·休斯、路易斯·凱恩《美國經濟史》|北京大學出版社,2011.1;

【2】L.S.斯塔夫里阿諾斯《全球通史》|北京大學出版社,2006;

【3】陸銘《大國大城》|上海人民出版社,2016.7;

【4】《收縮的城市》|同濟大學出版社,2012;

【5】張潔、郭城《德國針對收縮城市的研究及策略:以萊比錫為例》|現代城市研究,2016.2;

【6】楊成林《去工業化的發生機制及影響研究—兼論中國經濟的去工業化問題及對策》|南開大學,2012.5;

【7】龍瀛《收縮城市:有搶人的,就有“丟人”的》|微信公眾號“城市數據團”,2019.4;

【8】《每經專訪國內收縮型城市研究開創者之一吳康副教授:人口減少不等于城市收縮城市收縮不等于城市衰敗》|每日經濟新聞,2019.4.

本文中除標明來源的圖片,其余均來自網絡公開渠道,不能識別其來源,如有版權爭議,請聯系公號方。

中國期刊方陣雙效期刊

中國期刊方陣雙效期刊 華東地區優秀期刊

華東地區優秀期刊