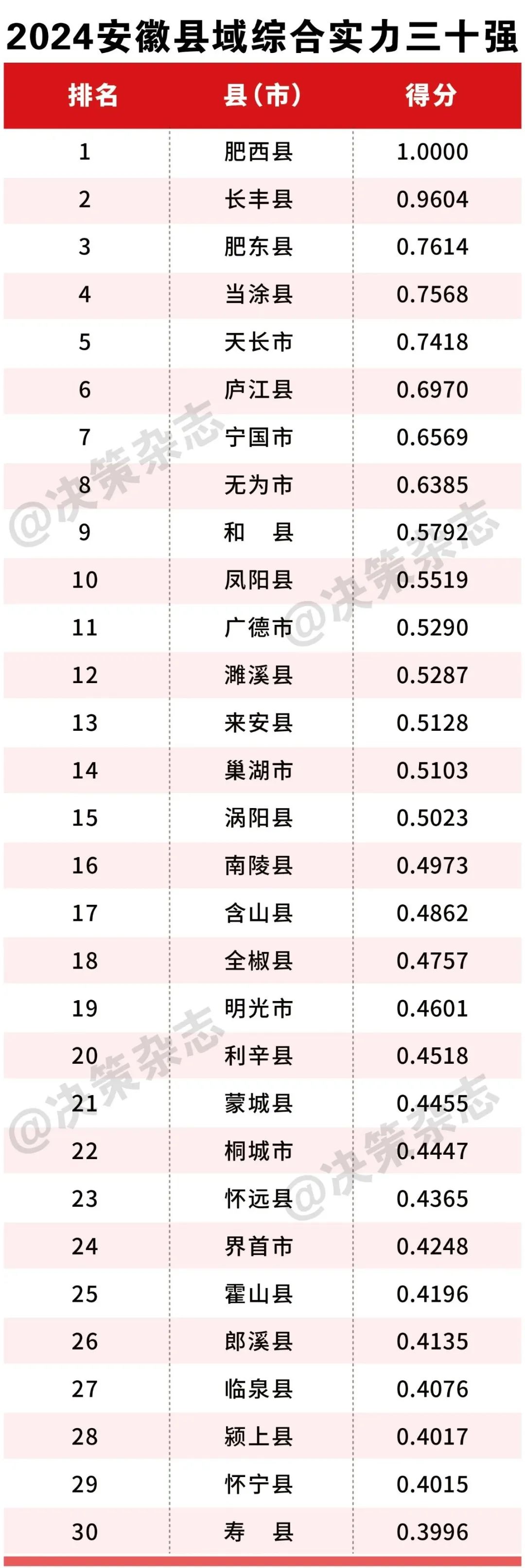

7月27日,2024(第六屆)安徽縣域經濟創新發展論壇在安徽南陵縣舉辦。論壇上,《安徽縣域經濟競爭力報告2024》正式出爐,重磅發布“2024安徽縣域綜合實力三十強”榜單。

“2024安徽縣域綜合實力三十強”榜單由安徽財經大學安徽經濟社會發展研究院、安徽創新發展研究院(決策雜志社)聯合發布。

縣域綜合實力是判斷一個縣域的資源配置能力、綜合經濟實力、比較優勢和競爭優勢的能力,以及現實競爭力和潛在競爭力的綜合性指標,具體涵蓋地區生產總值、經濟增速、財政收入、有效投資、城鄉居民收入、社會消費等方面的7個二級指標。

安徽縣域整體實力持續提升

2023年,安徽縣域地區生產總值22086.07億元,較2022年增長8.49%。其中,肥西、長豐、肥東、天長、廬江、無為、當涂、濉溪、巢湖、太和的經濟總量位居前10,排名前10的縣域地區生產總值為7284.99億元,較2022年增長5.27%。

工業化水平持續提升。2023年,安徽縣域第二產業增加值為 8938.86億元,較2022年減少4.97%。其中,長豐、鳳臺、當涂、濉溪、界首、來安、全椒、天長、郎溪9個縣(市)第二產業占GDP比重超過50%。

財政收支結構不斷優化。2023年,安徽縣域地方財政收入為1430.19億元,較上年增長8.53%。2018—2023年,安徽縣域地方財政收入由2018年的1040.25億元增加到2023年的1430.19億元,年均增長7.5%。而縣域地方財政支出為3341.77億元,較上年增長0.16%。2018—2023年,安徽縣域地方財政支出由2018年的2931.59億元增加到2023年的3341.77億元,年均增長2.80%。從增速上看,財政收支結構不斷優化。

固定資產投資增速波動上升。2023年,安徽縣域固定資產投資總額為26796.97億元,較上年增長8.14%。2018—2023年安徽縣域固定資產投資規模不斷擴大,其增長率在2018—2020年小幅度下滑,2021年增長率有所上升,此后增速放緩。

對外貿易水平復蘇明顯。2023年,安徽縣域進出口總額為202.91億美元,增長13.69%。進出口總額排名前十的縣域分別為長豐、肥東、肥西、廬江、濉溪、來安、天長、阜南、寧國和廣德。總體來看,2023年安徽縣域的對外貿易水平呈現穩中向好的態勢。

居民收入水平整體增長。2023年,安徽縣域農村居民人均可支配收入為22032.91元,較上年增長7.76%。從總量上來看,巢湖、南陵、肥西、肥東、當涂5個縣的農村居民可支配收入超過30000元,有31個縣域的農村居民可支配收入超過20000元;從增速來看,壽縣、黟縣、鳳陽、天長、明光、蒙城6個縣域的農村居民可支配收入年增長率超過9.00%,全部縣域實現了正增長。

綜合實力“中間高南北低”

縣域綜合實力反映了縣域在經濟體量、發展潛力、居民生活等多方面的發展情況,是判斷縣域資源配置能力、綜合經濟實力、比較優勢和競爭優勢的能力、現實競爭力和潛在競爭力的綜合性指標,具體涵蓋地區生產總值、經濟增速、財政收入、有效投資、城鄉居民收入、社會消費、第二產業增加值、第二產業增加值增長率等方面9個指標。

安徽縣域經濟社會綜合實力排名呈現出“中間高南北低”的空間分布特征。排名前十縣域主要隸屬合肥、滁州、宣城、蕪湖等經濟發展優勢明顯的市域,這些區域政策優勢明顯,基礎設施完善,經濟與社會發展呈現顯著的上升態勢。

從產業競爭力排名看,呈現“北強南弱”的空間分布特征。皖北地區縣域產業競爭力整體相對較強,皖南地區縣域整體相對較弱,皖中地區合肥市周邊縣域綜合競爭力最強。

其中,皖北地區有濉溪、潁上和太和三個縣域進入前十強,其余縣域大部分處于中上游區域;皖中地區有肥西、長豐、肥東、天長和全椒五個縣域進入全省前十強,分別位列全省1、2、3、4、8位。皖南地區有無為市和當涂縣進入前十強。

從投資競爭力來看,皖中地區縣域相對較強,皖南地區縣域相對較弱,皖北地區縣域最強。其中,皖北地區濉溪、碭山、固鎮、懷遠、渦陽和利辛六個縣域進入前十強,其余縣域大部分處于中上游區域;皖中地區有霍山和肥西等兩個縣域進入全省前十強,分別位列全省第2、6位。皖南地區有涇縣和宿松兩個縣域進入前十強。

從開放水平競爭力來看,皖中地區縣域最強,皖北、皖南地區縣域相對較弱。位于上游區域的肥西、望江和定遠等10個縣域具備良好的地理、區位優勢、優秀的產業結構以及合理的出口條件等諸多特征,為縣域開放提供了穩定的支撐。

從營商環境競爭力排名來看,皖中地區縣域相對較強,其中合肥所轄縣域營商環境競爭力最強,該區域的肥西、巢湖、肥東等六縣依次占據了前六強,其中肥西、巢湖及肥東分別排名第1、2、3位,其營商環境競爭力遠遠超過其他縣域,并且該區域大部分位于全省中上游區域;皖北和皖南地區營商環境相對較弱。

2024(第六屆)安徽縣域經濟創新發展論壇由安徽省人民政府發展研究中心、安徽省政協經濟委員會、安徽財經大學、安徽省合作交流辦公室指導。

安徽創新發展研究院、安徽財經大學安徽經濟社會發展研究院主辦。

南陵縣人民政府、決策雜志社承辦。

安徽縣域發展研究和評價中心、安徽財經大學縣域經濟研究所支持。

中國期刊方陣雙效期刊

中國期刊方陣雙效期刊 華東地區優秀期刊

華東地區優秀期刊