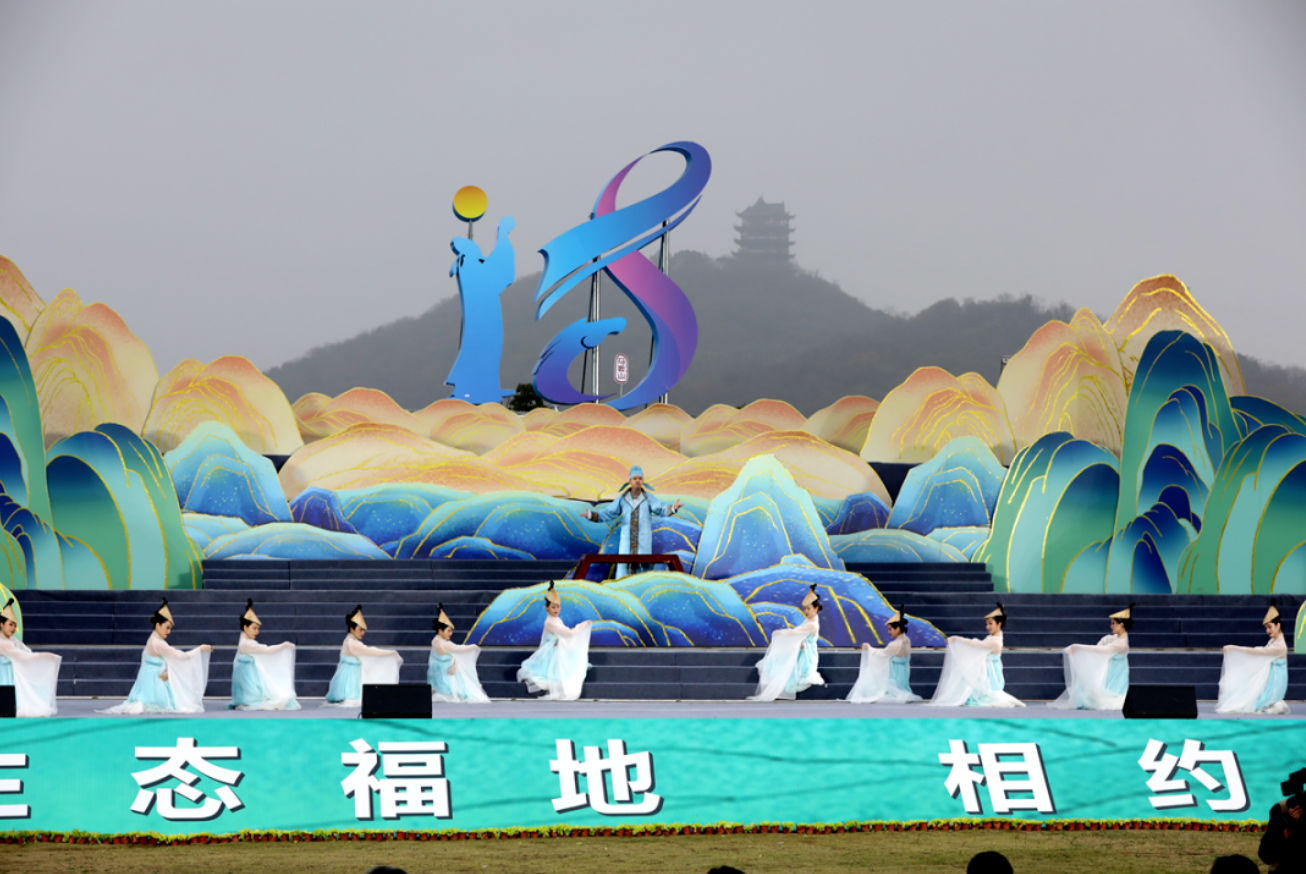

10月13日,安徽馬鞍山市舉辦了一場重磅活動(dòng)——李白詩歌節(jié)。

從1989年舉辦第一屆馬鞍山中國國際吟詩節(jié)起,這是馬鞍山第36次舉辦李白詩歌節(jié),已成為一張閃亮的“文化名片”。

連續(xù)36次舉辦,有何深意?

馬鞍山城區(qū)航拍 資料圖

為何在馬鞍山舉辦?

先來說說這場活動(dòng)為何連續(xù)36年在馬鞍山舉辦?

很多人可能不知道,馬鞍山擁有千年詩歌的深厚積淀。

“天門中斷楚江開,碧水東流至此回。兩岸青山相對出,孤帆一片日邊來。”一首激情豪邁、瀟灑飄逸的《望天門山》,是詩仙李白對馬鞍山的初印象。李白曾7次游歷馬鞍山,留下諸多名篇,并終老于此、魂歸青山,讓這座城市與詩歌結(jié)下了千年情緣。

千百年來,李白的蹤跡,為這里的山山水水平添了幾分浪漫和仙韻,也使得文化靈氣在此孕育。

周興嗣的《千字文》、劉禹錫的《陋室銘》、王安石的《游褒禪山記》、李之儀的《卜算子》等千古名篇均成就于馬鞍山;還有白居易、杜牧、曾鞏等600多位詩人,雁陣般棲居于這片詩靈之地,留下了千余首膾炙人口的詩文。

“馬鞍山已從昔日‘一鋼獨(dú)大’的鋼城,走向經(jīng)濟(jì)繁榮、社會發(fā)展、人民幸福的現(xiàn)代化城市,打開了空間格局,深刻了文化內(nèi)涵。”中國旅游研究院院長、文化和旅游部數(shù)據(jù)中心主任戴斌感慨地說。

“印象中的馬鞍山是一座鋼城,來了之后才發(fā)現(xiàn),馬鞍山更是一座詩情畫意之城。一座小城,講述著中國傳統(tǒng)文化的大故事。”河南大學(xué)教授、央視《百家講壇》系列節(jié)目主講人程遂營說。

更重要是,馬鞍山是文明長江的重要發(fā)源地、詩意長江的文脈繁盛地,而李白正是馬鞍山的最大文化IP。

馬鞍山李白文化園 資料圖

從文化IP挖掘利用來看,怎樣把文化資源變成城市符合,是催生馬鞍山連續(xù)舉辦36屆李白詩歌節(jié)的重要原因。每次盛會,線上線下數(shù)十萬人次參與,真正把“詩歌的盛會”變成了“人民的節(jié)日”。

詩歌,是中華文化的瑰寶,承載著豐富多彩的文化內(nèi)涵和精神價(jià)值;節(jié)慶,是一種文化符號,將“詩與遠(yuǎn)方”有機(jī)融合,蘊(yùn)含著國人的文化密碼和深沉情感。

馬鞍山李白詩歌節(jié)體現(xiàn)出了山水靈氣,也展現(xiàn)出人文氣息,更彰顯出一種文化自覺。

從文化產(chǎn)業(yè)鏈角度來看,當(dāng)“奔赴一座城”風(fēng)潮興起,以“節(jié)”賦能無疑是一個(gè)有效方式。通過造節(jié)引流,馬鞍山化“流量”為“留量”,推動(dòng)文化產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展,探索宣傳、文化、藝術(shù)、旅游深度融合的大文章。

多年來,馬鞍山持續(xù)深挖文旅資源,提煉特色元素符號,創(chuàng)造具有地域特色和吸引力的節(jié)慶活動(dòng),從而明顯提升了城市知名度和影響力,推動(dòng)文旅產(chǎn)業(yè)鏈快速發(fā)展。

長江不夜城 資料圖

除了李白詩歌節(jié),今年5月26日,采石磯長江音樂節(jié)吸引樂迷、游客、市民超5萬人次,拉動(dòng)文旅消費(fèi)超1億元。還有長江不夜城、采石磯半程馬拉松、褒禪山半程馬拉松……馬鞍山借助自然資源和文化優(yōu)勢,不斷構(gòu)建新場景、“解鎖”新玩法。

這些正是這座城市以文化賦能經(jīng)濟(jì)、以經(jīng)濟(jì)活化文化,用“人文之美”成就“發(fā)展之興”的鮮活注腳。

借助李白詩歌節(jié)這一平臺,馬鞍山傳承長江文化,與長江共生、共進(jìn),還為“長江文化”注入了全新的內(nèi)涵,踐行著“人民保護(hù)長江、長江造福人民”的真理。

接下來,我們再來說說本屆李白詩歌節(jié)的一大看點(diǎn)。

長江馬鞍山段景色 資料圖

9市聚首,為了什么事?

在2024李白詩歌節(jié)上,第二屆長江文化論壇也將同步舉辦,猶如磁石般再次吸引全國各地長江文化研究界的專家學(xué)者。

時(shí)間回溯到一年前,盛夏時(shí)節(jié)的長江馬鞍山段,江水碧澄、千帆競渡,兩岸綠意盎然、風(fēng)景如畫。

2023馬鞍山首屆長江文化論壇舉行

2023年8月11日,以“人民保護(hù)長江、長江造福人民”為主題的馬鞍山首屆長江文化論壇舉行。來自長三角地區(qū)乃至全國的專家學(xué)者濟(jì)濟(jì)一堂,深入對話,共謀長江文化保護(hù)傳承的發(fā)展路徑。一場精彩紛呈的文化盛宴,仍讓人記憶猶新。

相較于2023年首屆長江文化論壇,2024年的第二屆長江文化論壇“提檔升級”,由安徽省委宣傳部指導(dǎo),安徽省文化和旅游廳、中共馬鞍山市委、馬鞍山市政府主辦,安徽省內(nèi)長江流域的合肥、滁州、馬鞍山、蕪湖、宣城、銅陵、池州、安慶、黃山9市聯(lián)動(dòng)共同舉辦。

馬鞍山長江的江灣 資料圖

9市聚首,為了什么事?

第二屆長江文化論壇將繼續(xù)圍繞“人民保護(hù)長江、長江造福人民”的主題,講好長江文化故事,發(fā)揮長江流域地市合力,推動(dòng)安徽長江流域宣文藝旅深度融合發(fā)展和長江國家文化公園(安徽段)建設(shè),促進(jìn)文化事業(yè)、文化產(chǎn)業(yè)、文旅行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

據(jù)了解,今年的長江文化論壇期間,將開展“一句話推介一座城”活動(dòng),通過一段視頻,一睹安徽省長江流域9市的風(fēng)采。

屆時(shí),安徽省長江流域9座城市將聯(lián)合發(fā)布文旅融合發(fā)展倡議,同飲一江水,共下一盤棋,以長江為紐帶,以文化為支撐,深入推進(jìn)宣文藝旅深度融合發(fā)展,進(jìn)一步提升安徽氣質(zhì)、刷新安徽顏值、帶來長紅流量。

但這不僅是一個(gè)盛會,也是一座城市的節(jié)日,更將為馬鞍山帶來了持續(xù)的人氣與“流量”。

第34屆馬鞍山李白詩歌節(jié) 資料圖

帶來了什么?

36年來,詩歌節(jié)與馬鞍山共成長;

36年來,馬鞍山與詩歌節(jié)共進(jìn)步;

36年來,節(jié)慶與城市“雙向奔赴”,不斷書寫著拔節(jié)向上的篇章。

縱觀詩歌節(jié)的各項(xiàng)活動(dòng),36屆的傳承,詩歌節(jié)早已從單一的詩歌吟誦,發(fā)展到融歌舞、吟詩、經(jīng)貿(mào)和旅游等為一體的綜合性節(jié)慶活動(dòng),形成了獨(dú)具魅力的本土特色。

安徽凌家灘 資料圖

一方面,詩歌節(jié)鑄就了一張馬鞍山城市發(fā)展的文化“金名片”。

因?yàn)槔畎着c李白文化,當(dāng)涂民歌、千字文文化、姑孰畫派、螃蟹文化等多個(gè)文化品牌創(chuàng)生,文旅項(xiàng)目研發(fā)快速推進(jìn),一個(gè)更加多元立體的“李白”正在被解讀。這對提升馬鞍山的文化地位,擴(kuò)大馬鞍山的文化影響力,起到了明顯的推動(dòng)作用。

如今在馬鞍山,詩歌創(chuàng)作成為市民的日常,群眾性詩社層出不窮,新生代詩人佳作不斷,青少年經(jīng)典誦讀活動(dòng)賡續(xù)不斷。詩歌這個(gè)中華文化的瑰寶,在馬鞍山得到了全新的闡釋。

中國李白研究會副會長、上海復(fù)旦大學(xué)教授查屏球評價(jià)馬鞍山李白詩歌節(jié)說,其最大的成功之處,就在于保持了30多屆的連續(xù)性,成為馬鞍山的文化標(biāo)志,其影響已超越一個(gè)城市范圍,并且影響力還會越來越大。

馬鞍山薛家洼生態(tài)園 唐焱 攝

另一方面,詩歌節(jié)不僅傳承詩仙風(fēng)骨、傳播詩歌文化,還促進(jìn)交流合作。

打開詩歌節(jié)的時(shí)間坐標(biāo),詩歌節(jié)經(jīng)常與項(xiàng)目推介、簽約結(jié)伴而行。以詩為名,不限于詩,城市的文旅產(chǎn)業(yè)發(fā)展得到了大跨步發(fā)展。

2020年10月,馬鞍山以第32屆李白詩歌節(jié)為契機(jī),在南京舉辦了一場引人注目的旅游資源推介會,重點(diǎn)推介以采石磯、薛家洼為代表的優(yōu)質(zhì)文化旅游資源,逐步成為長三角特別是南京地區(qū)游客心中的網(wǎng)紅打卡地。

連續(xù)36屆的發(fā)展,讓這座城市浸潤在濃濃的詩意中,市民的文化素質(zhì)和文學(xué)修養(yǎng)得到了不斷提升;馬鞍山的城市文化內(nèi)涵和品牌效應(yīng)得到不斷提升。

明天,第36屆馬鞍山李白詩歌節(jié)將盛大開幕。以詩為媒、業(yè)態(tài)融合的20多項(xiàng)活動(dòng),將進(jìn)一步深度挖掘馬鞍山厚重的詩歌文化底蘊(yùn),塑造馬鞍山文化IP,助推更多的馬鞍山文化地標(biāo)“出圈”。

中國期刊方陣雙效期刊

中國期刊方陣雙效期刊 華東地區(qū)優(yōu)秀期刊

華東地區(qū)優(yōu)秀期刊